어쩌다보니, 몇년전에 나온 비교적 초장기 모델인 '누트'와 그 유명한 '킨들', '북큐브'에 더불어 최신작 '크레마터치'까지 비교적 다양한 전자책을 사용해보게 되었다. 소감은... 전자책도 결국은 '책'이라는 것이다. 기종마다 시간차이가 나는 만큼 그 동안 발전도 많았지만, 항상 가장 아쉬운 점은 컨텐츠였다.

지금까지는 새로운 단말기가 나왔다는 것을 중심으로 이야기가 되고 있지만, 결국은 얼마나 많은 컨텐츠를 볼 수 있느냐가 관건이다. 킨들이 성공한 것도 한국 전자책들보다 매우 우수한 단말기라서 성공한 것이라기 보다는 킨들로는 거의 모든 책을 볼 수 있다는 점 때문일 것이다.

세계적인 베스트셀러 '킨들'의 한국판을 내세우는 새 전자책 단말기 '크레마 터치'가 9일 출시된다.

세계적인 베스트셀러 '킨들'의 한국판을 내세우는 새 전자책 단말기 '크레마 터치'가 9일 출시된다.

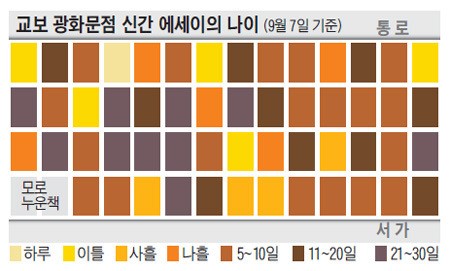

전자책이 떠 있는 책이라면, 종이 책들은 누워있거나 서 있게 된다.

책이 파일로 전환되고 있는 한쪽에서 여전히 책은 그 네모난 물리적인 실체를 가진 물건들이다. 그래서서점에서 특정한 공간을 차지하고, 그 공간에서 어디에 놓이느냐가 생사를 가른다. 그 공간에서 성공하려면 어떤 판형인지 표지는 어떤 재질인지도 아마 한 몫 하리라.

아마 가벼운 소설이나 에세이류가 가장 먼저 전자책으로 중심이 옮겨가고, 의외로 교재류가 가장 늦게까지 종이책으로 남아있지 않을까. 전자책이 검색할 수 있다고는 하지만, 사실상 책을 보다보면 손으로 중간을 휙휙 열 수 있는 종이책의 간편함에 비해 전자책의 인터페이스는 아무래도 불편해 처음부터 쭉 보고 마는 책들에 어울린다는 생각이 든다.

.png)